캐나다에 왔으니 캐나다 소설도 읽어야 한다는 생각에 캐나다 작가 마거릿 애트우드의 대표작 <시녀 이야기>를 읽었다. <시녀이야기>는 1985년 출간되었다. 조지 오웰의 <1984>, 올더스 헉슬리의 <멋진 신세계>와 함께 디스토피아 소설을 대표하는 고전으로 평가받고 있다. 2017년 미국에선 이 소설을 바탕으로 드라마를 제작했는데 깐깐하기로 소문난 영화 비평그룹으로부터 최고의 찬사를 받기도 했다.

줄거리를 간단히 소개하자면…

지구는 환경오염과 방사능오염이 심해진다. 이로 인해 출산율이 급격히 줄어들어 전 세계는 혼돈 상태에 빠진다. 그러던 중 미국 대통령이 암살당하고 ‘길리아드’라는 그룹이 혁명을 일으켜 미국을 장악하게 된다. 길리아드는 구약성서를 바탕으로 새로운 계급 사회를 만들고 미국을 전체주의 국가로 바꾸어 놓는다. 시민들의 자유는 극심히 통제된다. 특히 여성들 인권이 크게 침해된다. 여성들은 읽고 쓸 권리, 재산 소유의 권리, 직업을 가질 권리 등이 박탈된다. 여성들 본연의 목적인 출산에만 집중해야 한다는 것이다.

여주인공인 ‘오프레드’는 출산을 할 수 있는 극소수 여자 중 한 명이다. 오프레드는 가족과 강제로 떨어져 길리아드 사령관 아이를 출산하라는 지시를 받는다. 오프레드는 사령관 저택에서 시녀로 지내면서 인간으로서 모든 권리를 박탈당한 채 오로지 사령관 아이를 낳는 목적으로 하루하루를 지내게 된다. 고통스러운 삶에서 벗어나기 위해 발버둥 치던 오프레드는 비밀조직인 ‘메이데이’를 알게 되고 그들과 길리아드를 빠져나갈 전략을 짜기 시작한다.

오프레드를 비롯한 시녀들과 길리아드 정권에 반대하는 조직들이 미국을 탈출하여 들어가려는 곳이 캐나다다. 캐나다는 길리아드 정권이 세력을 뻗지 못한 안전지대였고, 탈출한 사람들에게 시민권을 주며 안정을 찾을 수 있게 도와주는 나라로 나온다.

이 부분에서 나는 잠시 골똘히 생각에 잠겼고 작가에게 물어 보고 싶었다.

캐나다를 평화의 나라로 묘사한 이유가 단지 애국심에서 비롯된 건지... 아니면 캐나다가 여성의 인권을 보장해주는 나라라고 생각해서 그런 건지... 궁금했다. 과연 그 소설을 쓴 1980년대 캐나다는 미국에 비해 여성인권이 보장되는 나라였을까?

여성투표권을 들여다보면, 1893년 뉴질랜드가 최초로 여성투표권을 보장한 후, 1902년 오스트레일리아가, 유럽에서는 핀란드가 1906년 처음 주어졌다. 이어 1910년대 노르웨이, 덴마크, 소비에트 러시아, 독일, 폴란드, 네덜란드, 영국에도 여성투표권이 전부 혹은 부분적으로 주어졌다. 미국은 1920년, 한국은 1948년 주어졌다. 반면 프랑스는 1946년, 스페인과 포르투갈은 1970년, 스위스는 1971년 주어졌다. 캐나다는 1918년도 여성투표권이 보장되었고 여성피선거권은 1929년 주어졌다. 캐나다 여성참정권은 비교적 일찍 보장되었지만 크게 선구적 나라는 아니다.

이후 캐나다에서는 1975년 정부에서 일한 사람들 퇴직금을 남녀 동등하게 받게 수정했고, 1977년 여성과 남성이 동등하게 입금을 받아야 된다는 법안이, 1978년 임신했다는 이유로 해고하는 걸 금지하는 법안이 통과되었다. 1980년에는 노바스코샤주 대표로 여성정치인이 당선되었다.

캐나다는 여성운동뿐만 아니라 인권운동 특히 성소수자운동에서 미국과 좀 다른 길을 걸었다. 캐나다는 1980년 들어 LGBT 권리가 크게 신장되었다. 1971년 퀘벡주는 성소수자 권리를 인정한 인권강령을 채택하여 LGBT운동에 숨통을 틔웠고, 1986년 온타리오 주정부는 인권강령에 ‘성적 지향’을 추가하였다. 1987년 매니토바주와 유콘준주도 바로 추가했다.

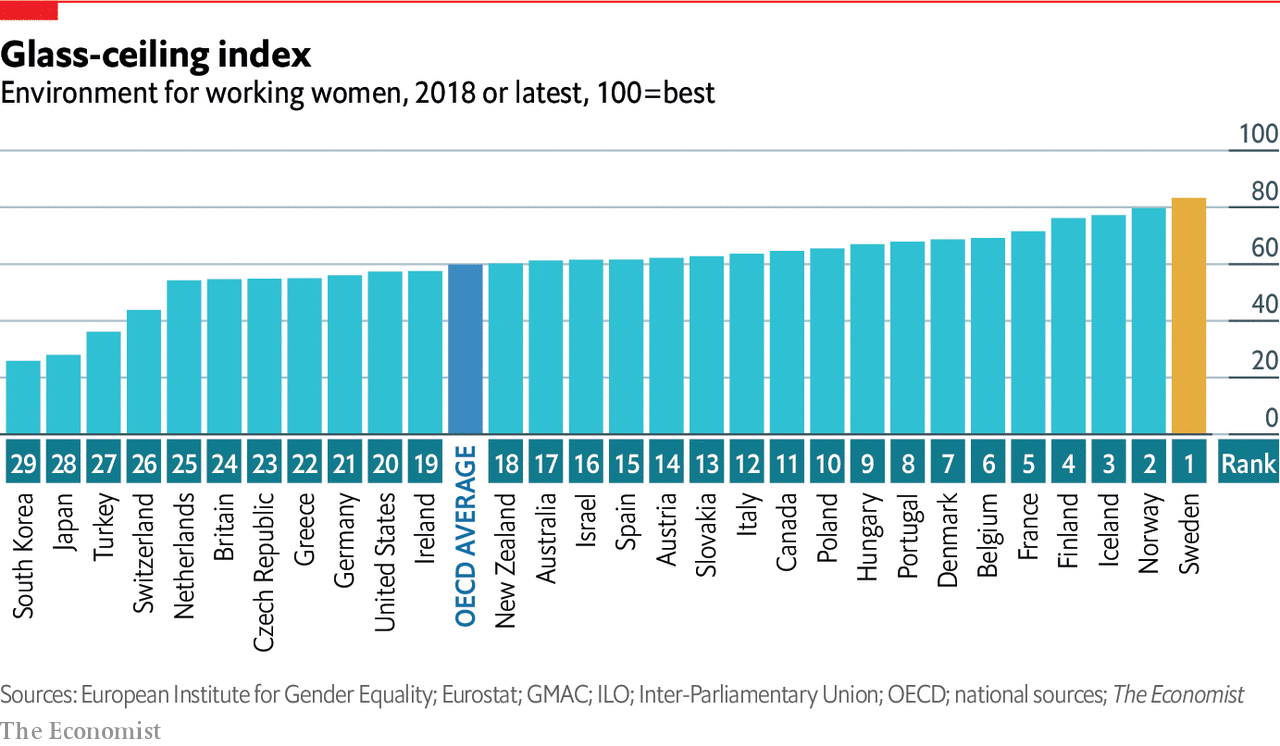

영국 경제주간지 이코노미스트는 매년 ‘유리천장지수(Glass-ceiling index)’를 발표한다. 유리천장 지수는 '여성노동환경'을 평가한 점수로 교육, 경제활동 참여, 임금, 관리직 진출, 임원 승진, 의회 진출, 유급 육아휴가 등을 5개 항목으로 묶어 OECD, 국제노동기구(ILO), 유럽연합 통계처 자료를 토대로 산출한다. 2012년부터 OECD 국가(2019년 현재 29개)만을 비교 평가한다.

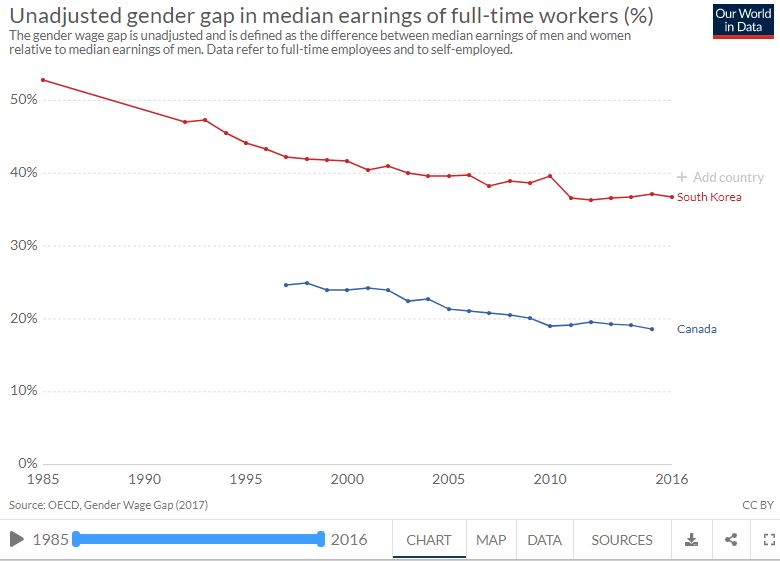

2019년 3월 발표한 그래프다. 캐나다는 11위, 한국은 꼴찌다. 일본이 꼴찌에서 두 번째다. 부끄럽게도 두 나라 유독 평균에서 한참 처진다. 1위는 스웨덴이다. 한국과 일본은 2012년부터 계속 꼴찌에서 1,2위를 차지하고 있지만 캐나다는 2012년, 2013년 4위를 차지하다 점점 추락해서 현재는 11위다.

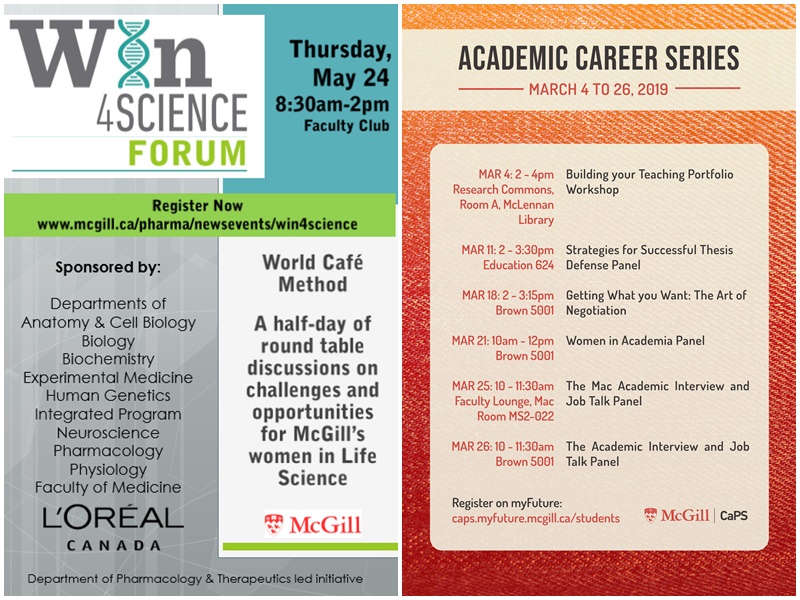

이런 하락에 충격을 받았는지 캐나다는 그 격차를 줄이기 위해 지속적으로 정책을 피고 있다. 이런 정책은 우리 맥길대학에서도 자주 볼 수 있다. 예를 들면 교수의 성비(性比)를 일정 수준으로 유지하기 위하여 여성을 더 많이 뽑고 있다. 또한 대학생 및 대학원생들에게 지속적으로 ‘여성의 인권’, ‘여성 과학자 또는 CEO로 성공하기’ 등 관련 강연을 제공하고 있다. 여성과학자로서 겪는 어려움과 기회에 대해 토의하고 질문할 수 있는 이벤트 강연이다.

2015년도 캐나다 총리가 된 저스틴 트뤼도(Justin Trudeau)는 본인이 페미니스트라고 공식 선언했고, 캐나다 최초 남녀 동수(남성 15명, 여성 15명)로 내각을 구성했다. 2018년에는 제24대 RCMP(Royal Canadian Mounted Police/캐나다 연방경찰대) 경찰청장으로 여성인 브렌다 러키(Brenda Lucki)를 지명했다. 여성 경찰청장은 처음이다. 2016년에는 1980년 이후 30년 넘게 살해되거나 실종된 원주민 여성에 대한 국가 차원의 조사를 지시했다. 조사위원회는 2019년 6월 원주민 여성 1천여 명은 '집단 학살'을 당한 것이라고 공식 결론 내렸고 트뤼도 총리는 이를 사과했다.

하지만 위 그래프처럼 아직도 한국이나 캐나다 둘 다 남녀평등의 현실은 멀다. 캐나다 여성의 75%는 같은 시간 같은 기술로 일하고도 남자와 동등한 임금을 받지 못한다는 조사도 있고, 여성의 임금이 남성보다 25% 적다는 조사도 있다. 그래서 2018년 3월 온타리오 주는 ‘Pay Transparency Act(임금투명성법)’를 제정하여 어떻게 해서든 남녀임금 격차를 줄이고자 노력하고 있다

캐나다가 우리나라에 비해 법적·제도적으로 여성인권을 보장하고자 노력하는 나라라는 것은 맞다. 하지만 이런 법적·제도적 장치만으로 여성인권을 보장하는 나라라 할 수 있을까? 그렇지 않다고 본다. 사회 전반에 흐르고 있는 여성에 대한 인식도 상당히 중요하다고 생각한다.

캐나다 대학을 마치고 한국에서 잠시 스포츠마케팅 회사에 근무했다. 여자 골프대회를 하와이에서 개최하는 프로젝트의 메인 스폰서 위탁업체에서 약 3개월간 일했다. 나는 통역과 번역 업무를 맡았다. 스포츠마케팅 회사라 그런지 직원 중 90% 이상이 남자였는데 지나친 성차별 언행에 당혹했던 적이 종종 있다. 예를 들면 한번은 야근을 하고 잠을 거의 자지 못한 상태에서 출근을 한 적이 있었다. 너무 피곤해서 일어나자마자 세수만 하고 허겁지겁 출근했는데 회사 대표가 내 얼굴을 쓰윽 보더니 “어우, 딴사람인줄 알았네. 바빠도 화장은 해야지.”라고 했다. 이 경우 외에도 사회생활을 하면서 여자로서의 차림새, 외모, 몸매에 대해 끝임 없이 사람들의 평가 대상이 됐다.

슬프게도 시간이 흘러 나는 이런 노골적 성차별 언행에 적응해서 외모 그리고 옷차림새에 한층 더 신경을 쓰며 사회생활을 했다. 나만 그런 것이 아니다. 직장생활을 하는 내 친구들 거의 다 이런 일을 경험했다. 이런 현실 때문일까? 한국에 있을 때 주위를 둘러보면 본인 외모에 만족하는 여성들이 거의 없었다. 오히려 노이로제 걸린 사람처럼 살을 깎아 내는 성형과 각종 주사에 몸을 맡기는 고통을 마다하지 않는다.

작년에 캐나다 와서 느낀 것은 그 누구도 서로 외모, 차림새, 행동에 대해 논하지도 지적하지도 않는다는 점이다. 그래서일까? 여성들도 외모에 집착하지 않고 본인의 개성을 드러낸 채 당당히 거리를 돌아다닌다. 본인이 곱슬머리면 그냥 곱슬거리는 대로 풀어헤치고 다닌다. 살집이 조금 있어도 과감히 비키니와 배꼽티를 입고 다닌다. 차림새 또한 유행에 집착하지 않고 좋아하는 스타일로 입고 다닌다. 한 마디로 자유롭다. 외부 평가에서 자유롭고 본인 선택에서 자유롭다.

수백 년전부터 현재까지도 한국사회를 지배하고 있는 남성 위주의 가부장적 사고방식이 하루아침에 생겨났거나 어느 한 기점에서 순식간에 사라질 수 있는 것이 아닌 것처럼, 캐나다의 그런 자유로움도 어느 순간 갑자기 나타난 것이 아닐 것이다. 적어도 50~100년 이상 사회적 분위기가 여성을 억압하지 않고 존중하였기 때문이라고 생각한다. 그런 점에서 마거릿 애트우드가 <시녀 이야기>를 쓴 1980년대 캐나다는 여성을 존중하는 사회적 인식이 상당히 높은 단계가 아니었을까 짐작해본다.

캐나다에 온 지 1년 지난 지금, 나는 완벽하지 못한 나의 외모를 받아들이면서 나 자신을 조금 더 이해하며 사랑하고 있다. 반곱슬머리를 풀어헤치고, 알통 종아리에 자부심을 갖고, 각진 턱에 애정을 느끼고, 화장하지 않은 자연스러운 얼굴을 당당하게 내보이며 몬트리올 거리를 돌아다니고 있다. 그 누구의 지적과 손길에서 자유롭다보니, 인간으로서 나의 존재와 권리를 더 생각하게 된다. 이로 인해 독립적이고 더 강인해지는 느낌이다. 그런 나의 모습을 존중하게 되는 것도 같아서 기쁘다.

엉뚱하지만 이런 생각을 해본다. 캐나다 사회가 여성인권을 중시하고자 노력하는 나라가 된 것이 법과 제도가 이끌었기 때문일까? 아니면 사회적 인식이 법과 제도를 이끈 것일까? 생각이 제도를 이끄는 건지... 제도가 생각을 이끄는 건지... 아님 서로 이끄는 건지...

참고기사 : 여성 참정권이 걸어온 길(https://news.v.daum.net/v/20170914073203169)

참고기사 : The glass-ceiling index

(https://www.economist.com/graphic-detail/2019/03/08/the-glass-ceiling-index)

편집 : 박효삼 편집위원, 심창식 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령

관련기사 이지산의 캘리포니아 이야기 기사더보기

- 몬트리올 이야기 48. Bonjour Montreal, 다시 만나요(마지막 회)

- 몬트리올 이야기 47. 실패, 좌절 그리고 극복 2

- 몬트리올 이야기 46. 실패, 좌절 그리고 극복 1

- 몬트리올 이야기 45. 범생이 연구원을 버리다

- 몬트리올 이야기 44. 플로리다가 준 희망