저마다의 태풍 속에서...

미국 코로나 상황은 하루가 다르게 악화되고 있다. 특히 내가 살고 있는 위스콘신의 경우 CNN에 자주 출연할 정도로 코로나가 심한 지역이다. 그러다보니 내가 위스콘신에 사는지 알고 있는 지인들은 전화를 해서 조심스럽게 잘 지내냐고 물어본다. 잘 지낸다는 대답이 상황에 맞지 않는 것 같기도 해서 “아직까지는 괜찮습니다”하고 말았는데, ‘나는 진짜 괜찮은가?’ 생각해보게 된다.

올해 2월부터 학교를 가지 않은 아들은 4학년이 되었고 키는 10cm가 자라 사춘기도 시작되었다. 사람들과 만나 같이 공부하고 얘기하는 데서 즐거움을 느끼던 나는 새 도시로 이사와 아는 사람도 없고 거의 대부분의 시간을 집안에서 보내고 있다. 아들과 남편에게 예전보다 더 자주 짜증을 내고 아무것도 아닌 일에 화가 난다.

이지산 주주통신원이 올린 아래 제목의 글을 읽으니 나만 평정심을 지키지 못한 것은 아닌 듯해서 공감하고 안심했다.

('이지산 주주통신원 기사 : '코로나블루'에 감염되다')

아마 이런 상황에서 아무렇지 않을 수 있는 것이 더 이상한 것 같기도 하다. 특히 이지산 주주통신원의 글은 내 젊은 시절 부끄러운 기억을 소환했다. 나는 대학생 시절 향수병 때문에 1년의 미국 어학연수를 다 마치지 못하고 반년 만에 한국으로 돌아간 적이 있다. 한두 시간 차를 타고 달려갈 거리에 내가 사랑하는 가족이 없다는 것은 '락다운'(lockdown) 상황이 아니더라도 충분히 힘든 것이다. 물론 모든 사람이 다 그렇지 않다는 것도 알고, 동일한 사람이라도 상황에 따라 다르다는 것 또한 안다. (지금 내 앞에는 메탈리카 노래를 틀어놓고 누워서 온라인 수업을 듣는 4학년 사춘기 아들이 있고, 나는 사랑하는 가족들로부터 떨어져 오래오래 우주 여행을 떠나고 싶다.)

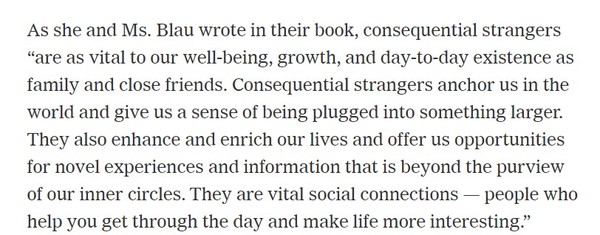

지난 8월 뉴욕타임즈 헬스 칼럼에 제인 브로디의 흥미로운 기사가 실렸다. 코로나 시대 우리가 맺고 있는 가벼운 인간관계가 행복에 어떠한 영향을 미치는지 설명해 주는 글이었다. 사람들은 하루에도 몇 번씩 새로운 사람과 만나고 관계를 만들어 나간다. 나 같은 경우 산책하다가도 처음 본 동네사람들에게 손을 흔들고 커피숍 직원과 대화를 하고 개와도 얘기한다. 오래된 친구나 가족은 아니지만 매일매일의 일상 속에서 소소한 즐거움을 주는 관계들이 있다. 미국 스탠포드 대학 교수이자 사회학자인 마크 그라노베터는 이러한 관계들을 '스트롱 타이'(strong ties)와 구별해 '위크 타이'(weak ties)라고 부른다.

NYT 2020년 8월3일 기사 : The Benefits of Talking to Strangers

제인 브로디는 기사에서 핑거맨 교수와 맨린다 불라우의 연구를 얘기하며 '위크 타이'의 중요성에 대해 설명한다. 텍사스 오스틴 대학교 핑거맨 교수는 “일상 생활 과정에서 마주치는 사람들과 맺은 '위크 타이'가 우리에게 소속감을 준다”고 말한다. 핑거맨 교수와 불라우가 쓴 책 [중요한 스트레인저 : Consequential Strangers (한국제목 : 가끔 보는 그가 친구보다 더 중요한 이유)]에 따르면 낯선 사람들은 우리의 가까운 가족이나 친구만큼 행복, 성장, 그리고 일상 생활을 지켜가는데 매우 중요한 사람들이다. 책은 “낯선 사람들은 우리의 삶을 향상시키고 풍요롭게 하며, 우리 내면의 관점을 벗어난 새로운 경험과 정보에 대한 기회를 제공한다. 그들은 중요한 사회적 연결고리들이다. 즉, 우리가 하루를 이겨내고 삶을 더 흥미롭게 만들 수 있도록 도와주는 사람들이다” 라고 말하고 있다.

집단을 위해 개인이 희생하는 것을 좀 더 당연시하는 한국의 문화에서 '위크 타이'의 부재로 인한 문제는 미국보다 더 심각할 것이라 본다. 코로나로부터 자신 뿐 아니라 전체를 지키기 위해 우리는 최선을 다해 고립했다. 지난 9월 14일 한겨레 기사는 한국의 경우 코로나 블루로 20~30대 젊은 세대의 고의적 자해가 늘었고 우울증 진료도 15~28%로 늘었다고 말한다. 특히 여성의 경우 코로나 블루를 경험한 경우(~51%)가 남성(~34%)보다 훨씬 높았는데, 10월 14일 기사를 보면 코로나 블루의 가장 큰 원인은 ‘외출 및 모임 자제로 인한 사회적 고립감(~35.1%)’이었다. 나 또한 코로나 블루에서 예외일 수 없었다.

9월 14일 한겨레 기사 : ‘코로나 블루’ 앓는 청년들

10월 14일 한겨레 기사 : 여성 51%가 코로나 블루 경험…남성은 34% 그쳐

내 우울증의 원인은 간단하게 거주지 이동과 코로나로 인한 '위크 타이'의 부재와 더불어, 헤어날 수 없이 과하고 눈치없는 '스트롱 타이'로 설명할 수 있다. 가뜩이나 새 도시에 이사와 아는 사람도 없어 위크 타이가 전무한 상황인데, '스트롱 타이'조차 도움이 안 되는 엎친 데 덮친 격이라 할 것이다. 무뚝뚝하고 육아에 관심 없는 아빠가 오고가는 집에 갱년기 초반, 사춘기 초반 모자관계가 코로나와 락다운으로 탈출구는 물론이거니와 송풍구조차 없이 만났을 때 일어나는 초강력 태풍에 비유할수 있지 않을까?

소멸한 것 같아 둘러보면 태풍의 중심에 있고, 하루는 물건이 날아다니는 남동쪽 위험반원이었다가 주룩주룩 비내리듯 눈물 내리는 북서쪽 가항반원이길 반복한다. 육지도 만나고 해야 효력이 줄든지 소멸하든지 할 텐데, 코로나19 바다만 빙빙 돌며 지름만 커질 뿐, 언제 소멸하게 될지 모르니 핑크빛 미래는 요원하기만 하다. '위크 타이'는 커녕 '스트롱 타이'가 오히려 내 목을 죄는 설상가상의 불쌍한 형국이 된 것이다.

그렇지만, 태풍이 소멸하지 않는다고 해서 계속 '죽을 상'을 하고 앉아있을 수만은 없다. 태풍을 타고 올라서라도 이겨내야 한다는 것을 알고 있다. 그래서 요 근래 몇 가지 마음을 먹었다. 첫째, 한국에 있는 스트롱 타이와 위크 타이들에게 전화를 자주 걸어 일상적인 대화를 한다. 둘째, 계획을 세워 공부한다(특히 생존 영어). 셋째, 글쓰기를 꾸준히 한다. 넷째, 말도 안 되는 재미있는 생각을 해본다. 이렇게 마음만 먹었을 뿐인데, 뭐든 시작해야 할 것 같은 기분이 들고 바빠진다.

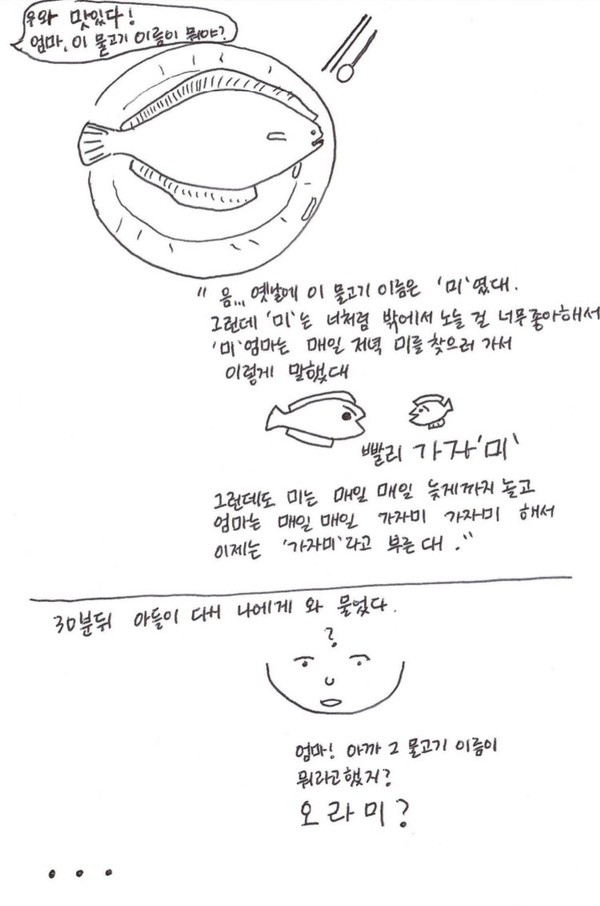

모두 저마다의 태풍이 불고 있을 것이다. 백신 이야기가 나오는 것을 보니 이제 조금만 참으면 그 끝이 보일 것 같기도 하다. 우리 모두 2021년에는 새로운 '위크 타이'들을 많이 만들고 재미있고 가치 있는 삶을 살아갈 수 있기를 바라며, 끝으로 아들과 있었던 에피소드를 그림으로 첨부해본다.

이만 총총...

편집 : 허익배 편집위원, 심창식 편집위원

한겨레신문 주주 되기

한겨레:온 필진 되기

한겨레:온에 기사 올리는 요령

한겨레온은 물론 스트롱 타이는 아니지만 위크 타이와는 비교할 수 없는 관계를 제공하고, 우리 필진 모두에게 소속감과 경험 그리고 정보를 제공하는 마당이다.

코로나 블루보다 더 우울한 윤석열 블루에서 헤어나오는 역할도 한겨레온이 해 주리라 믿습니다.

아들과 나눈 가자미 이야기는 웃음을 참을 수 없게 하는 한편의 동화입니다.

말도 안 되는 재밌는 생각이지만, 혹시 귀국할 때 영진이 미국동생 '오라미'와 오나미?